|

「あれは、 ツルは、大きな翼を更に広げて、 |

|

2002年、ある夏の日の出来事。

その鶴居は、F.A.Nが最初にワークキャンプを始めたフィールドでもある。

時は15年程前に遡る。当時、日大や東海大の自然保護研究会のメンバーが、ウトナイ湖サンクチュアリのボランティア活動に参加していた。そして、そのうちの一人が大学卒業後に新たに完成する鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリのレンジャーになった。

彼は学生のころから、『自然を保全していく活動には、学生でもやれること、学生という立場だからこそやれることがある。できることがあるのだから、積極的に進めて行こうではないか。そして、やる以上は成果の出る活動をしよう』との思いを抱いていた。レンジャーとなり、同じような思いを抱く学生に活動の“場”を提供できたらと、鶴居でもボランティアを受け入れることにした。

そして出された《ボランティア募集!》の公募に応え、日大や東海大の自然保護研究会のメンバーをはじめとする各地の学生たちが鶴居に集まってきた。夏休みや春休みを利用した長期間のボランティア。自然保全の現場に関われるチャンスを生かそうと、2週間から、長い人は1ヶ月以上、各自のスケジュールに合わせて滞在した。その自由な雰囲気の中での作業は、鶴居というフィールドをより良いものにしていく下地作りとなったのである。

|

|

| 87年夏。第一回目のボランティア活動時の三人衆♪ 今も昔も、F.A.Nでは女性が強い…。 |

89年夏。ナント、橋まで掛けてしまった。“まさに北海道!”と言いたくなるような風景の中での作業。 |

だが、そのような形でボランティアを続けていくことがだんだんと限界に近づいていった。いったい何故か? ボランティアをする学生が減ってきたわけではない。受け入れるレンジャーが、ボランティアのコーディネートに時間をとられすぎてしまうことに無理が生じてきたのである。

当時は募集、企画から長期間に渡り滞在する学生たちの生活の世話などの大部分にレンジャーが直接関わってきた。だが、ネイチャーセンターに住み込んでいたレンジャーが引っ越したことも重なり、ボランティアの対応に時間をとられることが、本来の業務の重荷になってきてしまったのである。

もはや、従来どおりの形を維持することは出来なくなっていた。今後は、ボランティアを受け入れてくれなくなってしまうかもしれない…。

看板の設置。なかなかの重労働だ。 |

F.A.Nとしても、活動の場を失いたくはなかった。 そこで、ボランティア活動の中心にいたF.A.Nが全面的にコーディネートすることになり、92年の夏から現在のような「ワークキャンプ」というスタイルが始まったのだ。つまり、期間を7日〜10日に設定し、学生側のコーディネーターがいろいろな面で協力しあって進められるようにしたのである。 それまでレンジャーが行っていたスケジュール管理や参加者へのインフォメーション、雑事などをある程度F.A.Nがカバーすることで、よりスムーズに当日に望むことができるようになった。 現在までワークキャンプを続けることができたのは、この仕組みにより多少なりとも受け入れ側の負担を減らせたからだろう。 |

| 第一回目はまだ宿泊施設が確保できず、よってテント&寝袋生活!! しかも、連日雨、雨、雨…。夏といえども北海道の雨は寒く、冷たい。ナント、最終日には、半数以上の参加者が風邪を引いてしまったらしい ( −-)// ※注;現在はファームインという自炊形式の宿泊施設。もちろん、ふとんで寝られる。 |

|

| 92年冬にはニュージーランドの女子高生も参加!! |

|

だが以前、一度鶴居でのワークキャンプがなくなってしまったことがあった。2年間連続して行われなかったのである。

もちろん、F.A.N側のコーディネーターがすべてをまとめることはできない。現地のレンジャーに、準備から終了後までかなりの時間をとらせてしまうことは否めないのだ。そのためには、受け入れ側の方とのコミュニケーションが欠かせない。それも、ある程度個人と個人の信頼関係もなくてはならないのである。

鶴居ワークキャンプは(財)日本野鳥の会のサンクチュアリとして受け入れてもらっているのだが、実際に対応するのはレンジャー個人である。当然、ボランティアのためにわざわざ労力を裂いてくれる方がいなければワークキャンプはやっていけないのだ。今後も、他の業務との関係や体制が変わればワークキャンプを取りやめにすることも十分にありえる。

そもそも、サンクチュアリ等の現場は、活動により、大勢のボランティアを必要としない場合もある。変動があるということは、当たり前のことでもあるのだ。

|

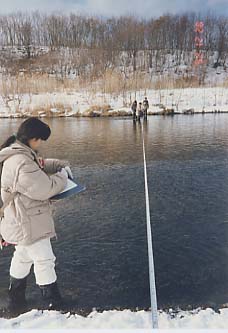

片山透さん(OB)へのインタビュー♪ 「タンチョウを保護するためには彼らの生態を知る必要があったんだ。例えばね、タンチョウは川の中に突っ立って寝るんだけど、水温を知るために冷たい川の中に入って温度計を設置したこともあったなぁ。 そうそう、何でタンチョウがわざわざ川の中で寝るかって? 実はね、冬は雪の中よりも、凍ることのない川の中のほうが暖かいんだよ。それに、キツネに襲われることもないしね。」 「給餌のために撒いたコーンをどれだけタンチョウが食べたか、ということも調べたな。双眼鏡で一羽を追って、コーンをついばむたびにカウントしたんだよ。それが分かれば、タンチョウが生きていくためにどれだけの自然(食べ物)があれば良い、ということがハッキリするからね。」 |

――なぜタンチョウは雪裡川をねぐらにしているのか、あるいは、1日にどれだけのデントコーン(飼料用とうもろこし)を食べるのかなど、いろいろな調査研究をすることもサンクチュアリの重要な活動のひとつなのである。だが、レンジャーだけでは調査ができないこともある。多くの人手が必要なのだ。ひとつの方法として、サンクチュアリが、タンチョウについて学生や院生の研究テーマにしてもらうこともあったそうだ。調査はレンジャーもボランティアの学生も協力して行い、卒論や修士論文にその結果をまとめてもらっていたのである――

|

「募金活動や勉強会は、頭では自然保護活動をした気になるかも知れない。でも、ワークキャンプでは最前線の現場での実践的な活動を通して、自分のしたことと自然保護とのつながりをはっきりイメージできるんだ。成果が、出るんだよ。」 |

取材協力;勝田 信明、片山 透 (敬称略)

<赤瀬悠甫>